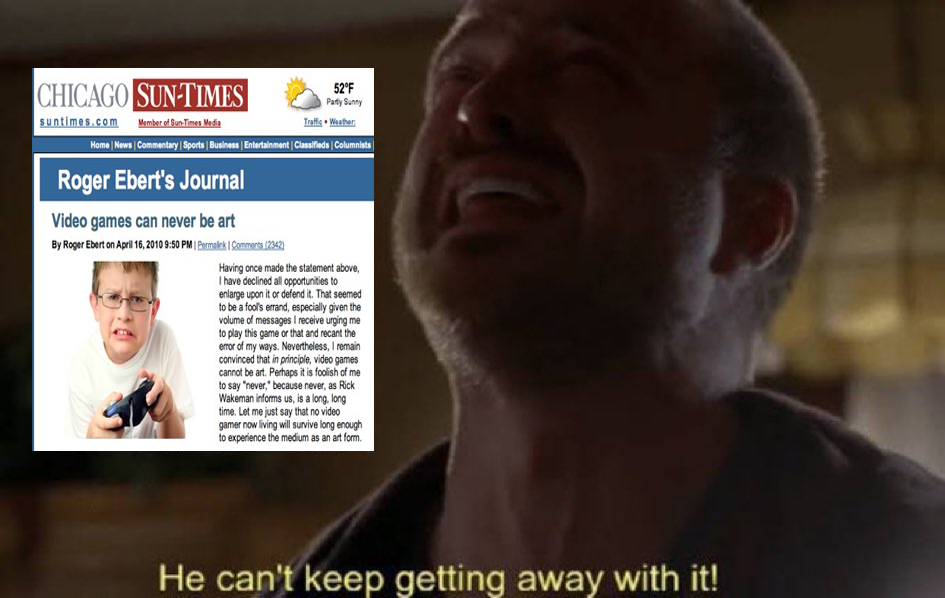

Em 2010, o crítico de cinema Roger Ebert publicou o seu controverso ensaio “Video games can never be art” (Videogames nunca serão arte). Não faço ideia se isso chegou a ter algum eco no Brasil porque eu não acompanhava as discussões sobre jogos na época. Na gringa eu sei que o texto teve algum efeito e ainda hoje gera frisson entre gamers, jornalistas e figurões da indústria. Porém estou me precipitando nessa introdução. A guerra civil entre o Roger Ebert e os videogames começou cinco anos antes.

Caso não se lembre, 2005 foi o ano em que a adaptação do clássico Doom chegou aos cinemas. É um filme de ação sci-fi bem meia boca e hoje em dia a gente só se lembra dele por causa daquela única sequência em primeira pessoa. O Ebert, que escrevia para o Chigaco Sun-Times há quase quatro décadas, fez uma crítica sobre Doom em que ele rechaçou o filme e lhe deu uma estrela. Eu não vou listar aqui todos os seus argumentos, até porque o texto não é tão pertinente quanto esse trecho:

O filme foi “inspirado por” um videogame famoso. Não, eu não o joguei, e nunca irei, mas eu sei como é a sensação de não jogá-lo, porque eu vi o filme. “Doom” é como se uma criança fosse à sua casa, usasse o seu computador e não te deixasse jogar.

Roger Ebert, ‘Doom’: The game plays you

Mal sabia ele que estava prestes a assinar sua sina. Se hoje tem gamers que pistolam porque críticos não gostaram da adaptação de um Five Nights at Freddy’s ou um Super Mario Bros.: O Filme, no passado não era muito diferente. Só tínhamos a bênção de não precisar ler os comentários furiosos no Twitter.

Não sei qual a extensão do rebuliço que a crítica do Ebert causou, eu acho que não foi tanto porque sabemos que gamer não lê. Mas foi o bastante para ele receber alguns comentários no seu blog que ele acabou respondendo. Um deles foi de um leitor que não disse nada demais, até porque ambos compartilhavam da mesma visão sobre o filme. A diferença é que o cara conhecia Doom, o jogo, e falou brevemente do seu impacto para os videogames. O Ebert deu a resposta no seu tom padrão e que não deveria acarretar maiores problemas. Contudo, ele fechou com o seguinte comentário:

Enquanto houver um ótimo filme para assistir ou um ótimo livro para ler, continuarei incapaz de arranjar tempo para jogar videogames.

Roger Ebert, Critics vs. gamers on ‘Doom’

A partir daí o Roger Ebert se tornou o maior inimigo dos gamers depois das mulheres. É até engraçado pensar que a página da Wikipédia que fala sobre videogame como arte tem um tópico dedicado a ele. Sem dúvidas foi um tremendo exagero da parte dos gamers só porque um crítico de cinema não curtia a mídia deles. Porém, de novo, não dá para dizer que o Ebert não fez por onde para alimentar essas reações. Não é que ele apenas não se interessasse por jogos, ele fazia questão de colocá-los abaixo de filmes, livros e outras expressões artísticas.

É direito dele, fora que todos temos nossa “hierarquia midiática”. Mas quando você solta isso aqui:

Mas, para a maioria dos jogadores, os videogames representam uma perda daquelas horas preciosas que temos disponíveis para nos tornarmos mais cultos, civilizados e empáticos.

Roger Ebert, Why did the chickens cross the genders?

É meio difícil esperar que esses tais jogadores venham com qualquer boa vontade para com as suas afirmações, né?

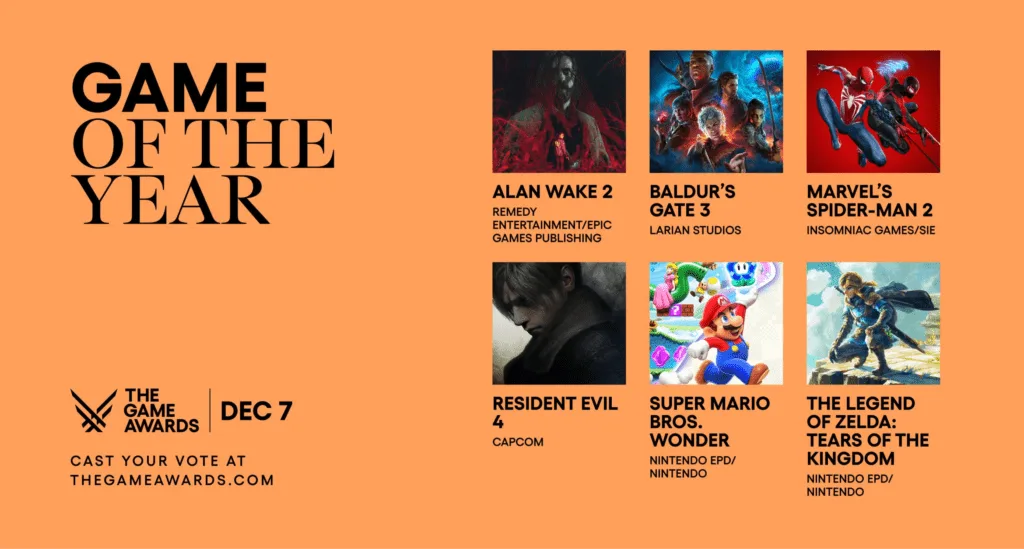

Por isso é complicado, pelo menos para mim é, discutir as falas do Ebert sobre videogames. Ele traz argumentos, ao mesmo tempo que faz umas afirmações que parecem que só querem provocar… Sim, eu sei que isso serve de autocrítica! Enfim, todos esses comentários culminaram no ensaio supracitado, quando o Roger Ebert dissertou sobre suas afirmações passadas contrastando com a palestra da designer de jogos Kallee Santiago que tanto o recomendaram assistir. O ensaio está lá em cima, a palestra está aqui embaixo, vocês estão livres para ver ambos e formar suas opiniões sobre quem se saiu melhor. Infelizmente estão em inglês e eu não sei se existe alguma tradução por aí. Até pensei em fazer isso pro ensaio, mas a preguiça me venceu.

Como podem imaginar (assim espero), eu discordo dessa posição de que jogos não são arte. Eu não estaria há três anos me dedicando a um blog se pensasse isso. Talvez minha vida fosse até um pouco mais feliz se eu pensasse isso. Entretanto, não vim aqui criticar o Roger Ebert por alguns motivos.

O primeiro é que muita gente já fez isso ao longo dessa década e meia. Um artigo da Polygon reúne alguns deles. O segundo é que o Ebert faleceu em 2013. Seria um pouco injusto discutir com as palavras de um homem morto que talvez não representassem mais o que ele pensaria se estivesse vivo. O terceiro é que eu nem acho que seria capaz de fazer uma boa crítica ao ensaio. De um lado tem Roger Ebert, prestigiado crítico de cinema e vencedor de um Pullitzer, e do outro tem Belmonteiro, um blogueiro que nunca pegou num livro sobre teoria da arte e se recusa a fazê-lo até hoje. Sou arrogante, prepotente e prolixo, mas conheço meus limites.

Calma que ainda tenho mais dois motivos. O quarto é que, com o passar dos anos, comecei a sentir que aquele ensaio tem um pouquinho de mágoa envolvida. Me soa demais que são as palavras de alguém que nunca teve contato com videogames da mesma forma que teve com filmes e de repente teve um enxame de gamers lhe enchendo o saco na sua caixa de mensagens. O quinto e último motivo é porque confesso que concordo com o Ebert. Não na sua exata afirmação, para tal eu precisaria refraseá-la: não é que jogos nunca serão arte, eles nunca serão TRATADOS como arte.

Nesse sentido, o Roger Ebert percebeu que ao mesmo tempo que gamers demandam que sua mídia seja tratada com seriedade, eles mesmos parecem não lhe dar esse devido tratamento. O gamer só vai tratar jogo como arte quando outra pessoa disser que não é. PH Santos, quem lembra?

É algo que eu penso há muito tempo porque me parece uma discussão mais interessante do que a eterna disputa de definições do que seria arte e se jogos se encaixam nelas. Cada um pega aquela definição que mais lhe convém e a leva para casa. Fora que nenhuma definição será abrangente e assim a gente acaba numa segunda discussão de quais jogos poderiam ser arte e quais não. Isso até já rola, porque os exemplos que mais utilizam para defender videogames como arte são aqueles indie mais conceituais. Na palestra da Santiago vemos isso, porque um dos jogos que ela selecionou foi Braid. Ora, por que não um Super Mario Bros., ou melhor ainda, um Super Mario World 2: Yoshi’s Island? Se tivéssemos essa discussão hoje provavelmente usariam The Witness porque ele certamente é visto com um teor artístico maior do que, sei lá, Zeek the Geek.

Mas ainda que tivéssemos uma classificação definitiva que abrangesse os videogames, isso não resolveria o problema. Ainda teria muitas pessoas que não tratariam jogos como arte e eu nem estou falando de gente fora desse campo. Videogames não precisavam da validação do Roger Ebert em 2010 e também não precisavam da validação do PH Santos em 2023. Até porque a gente teria que disputar nos termos deles, segundo os critérios deles e só alimentaria a ideia de que alguns jogos que passassem nesse crivo poderiam ser arte enquanto outros não.

Nessas horas fico inclinado a concordar com as palavras da Thais Weiller, uma das mentes por trás da JoyMasher que fez jogos excelentes e Vengeful Guardian: Moonrider, quando ela diz:

Jogos não devem mudar para serem considerados arte. Jogos são sua própria coisa, cacete.

Thais Weiller, jogos não são arte

Ela é um pouco mais radical na sua visão, querendo abolir o próprio uso da palavra arte, que eu não sei se concordo apesar de entender o que ela quer dizer. E usar experiência para mim é só trocar seis por meia dúzia. De qualquer forma, acredito que nossos sentimentos com videogames sejam iguais.

Pois bem, quando eu digo que ninguém trata videogame como arte eu me refiro aos próprios gamers e não falo apenas daquela turminha que chora porque tem um samurai negro no Japão feudal. Infelizmente, essa é uma visão que a própria indústria transmite. Recentemente eu mencionei como executivos da Capcom tiveram que ser convencidos pela GOG para trazer os jogos originais de Resident Evil para PC. Não porque a port seria um trabalho muito complicado e sim porque para eles consideravam os remakes uma experiência superior. Me respondam com sinceridade, vocês conseguem imaginar isso acontecendo no cinema? Acham que estúdios deixariam de preservar as outras versões de Nasce Uma Estrela só porque temos o remake de 2018?

Ok, nesse caso dá para argumentar que os executivos falam isso pois é mais interessante para eles que os gamers comprem os jogos mais recentes. Mas e quando essa mentalidade vem até de desenvolvedores? Tempo atrás, o Bruce Nesmith – que trabalhou em títulos da Bethesda como Fallout 3, Fallout 4, Elder Scrolls IV: Oblivion e Elder Scrolls V: Skyrim – deu uma entrevista para a Press Box PR. Lá se falou de muitas coisas a respeito do futuro das principais franquias da Bethesda, porém o que viralizou foi uma fala sobre Elder Scrolls III: Morrowind:

Outra coisa que eu diria é para irem lá e jogar Morrowind e me digam se esse é o jogo que vocês querem jogar de novo. Todos temos boas lembranças de coisas que foram decisivas nas nossas histórias com videogames e absolutamente amamos mas você volta a jogar um jogo de 20 anos e irá sentir vergonha.

Bruce Nesmith, entrevista para a Press Box PR

Como eu não conheço o Bruce a fundo, eu não quero chamá-lo de idiota. Vou me limitar a dizer que isso que ele falou é pura idiotice e não somente porque eu sou uma pessoa que se maravilha com jogos de quase 40 anos que nunca tinha jogado antes. É uma idiotice porque é mais uma demonstração de como gamers parecem ter vergonha da história da mídia. Só se enxerga valor naquilo que segue as tendências atuais e por isso não é uma surpresa que existe gente que defenda um remake do remake do primeiro Resident Evil. Gamers olham um jogo com câmera fixa e controles de tanque e “sentem vergonha” porque foram convencidos que o certo é você ter um jogo de tiro em terceira pessoa. E que você possa andar enquanto atira!

Vou voltar ao ensaio do Roger Ebert porque ele destaca um exemplo muito pertinente da palestra da Kallee Santiago. Em dado momento, ela faz uma comparação com filmes da época do cinema mudo, entre eles Viagem à Lua (A Voyage to the Moon, 1902) do Georges Méliès, tratando eles como muito simples em relação aos padrões do cinema atual. Talvez essa nem tenha sido a intenção dela, mas soa como uma visão muito condescendente com filmes antigos. É o tipo de coisa que já está intrínseco a mentalidade gamer, pois ela olha para jogos como uma linha de eletrônicos a serem substituídos pelas suas versões mais modernas, com mais poderio gráfico, desempenho, recursos, etc.

Um cineasta nunca trataria as obras do Méliès assim, porque reconhece o papel dele na gênese do cinema fantástico. A criatividade que ele teve com seus filmes, ainda mais dado os recursos que tinha disponível, é algo que transcende o tempo e inspira artistas da sua área mais de um século depois. Apenas um gamer seria capaz de reduzir esse legado a um mero “datado” e achar que deveríamos refazer Viagem à Lua com muito CGI, cores e diálogos para as audiências modernas poderem assisti-lo. O mais triste é saber que não é apenas o gamer consumidor que pensa dessa forma.

Para finalizar o seu ensaio o Roger Ebert chamou atenção para o último slide da apresentação da Kalle Santiago em que ela destacou palavras como: Desenvolvimento, Financiamento, Publicação, Marketing, Educação e Gestão Executiva. O que isso ajuda a mostrar jogos como arte eu não faço ideia, mas com certeza fez um Gerente Executivo ter uma ereção. Nem precisamos dar atenção a esse slide porque o gamer já tem seu argumento favorito. Videogames são uma indústria série porque movimentam mais dinheiro do que filmes atualmente. *Sigh* Parabéns, Ebert! Você vai continuar invicto por um bom tempo.

O Backlogger precisa do seu apoio para crescer. Então, por favor, compartilhe ou deixe um comentário que isso ajuda imensamente o blog. Para mais BOs da Semana clique aqui.